日本一獲れる「サケ」は標津町のシンボルです。標津町は、その「サケ」にこだわったまちづくりを進めています。

昭和56年、薫別川をそ上する大量のサケの姿がテレビで全国に放映されると、たくさんの観光客が訪れるようになりました。このことで「サケ」は、基幹産業と結びついた特色ある観光を第3の産業として振興するためのキーワードになりました。

この「サケ」は単に観光振興の手段としてだけではなく、地域のシンボルとしてさまざまな分野で標津町のまちづくりの主役となっています。

<サケにこだわるまちづくりの具体的な施策>

○「しべつ・シンボライズプラン」の推進

〜人・サケ・自然の共存を目指した「標津サーモンパーク」〜

年間約30万匹のサケがそ上する標津川の上流約1.5kmに建設した「サーモン科学館」を中心とした公園は、観光施設としての役割とともに、サケ文化の伝承と自然の共存を考えた教育の場となっています。

・ サケの全てがわかる「サーモン科学館」

標津川から人工魚道によりサケを館内に誘導し、上からではなく横からそ上の様子を観察できるほか、ビデオやスライド、模型などによりサケに関するすべてを展示しています。また、ふ化実習室や学習室も充実しており、サケ学習を行うこともできます。

・ 人と自然が共存する公園づくり

周辺はサケの故郷を感じさせる公園化を図り、売店、レストランも整備されています。隣接する標津川河川敷と桜づつみの整備も進んでいるほか、「ホタテまつり」や「秋あじまつり」の会場として地域活性化のメインステージとなっています。

〜サケを取り入れた景観づくり〜

〜サケを取り入れた景観づくり〜街並み全体がサケの町を印象づけるように整備しています。

・ 標津サーモンパークへ通じるサーモンロードにサケ型街路灯の設置

・ 歩道にはサケをあしらったインターロッキング

・ サケのイメージをもたせた橋の欄干

〜町民によるサケにこだわるまちづくり〜

・ サケはいつ帰ってくるのか−「サケそ上クイズ」

商工会青年部ではサケのそ上で全国的に有名になった薫別川に目を向け“薫別川に最初にサケがそ上するのはいつか”という「サケそ上クイズ」を行い、全国から公募しています。現在は標津川に変更して観光協会が引き継いで実施していますが、応募は毎年5,000通を超え定着してきました。

・ 現代風サケ料理のレシピ−「サケのクッキングカード」

町内の栄養士さんたちは、古くから受け継がれているサケ料理を現代風にアレンジした「サケのクッキングカード」を作成し、町内に配布しています。

・サケをみんなに−「サケの無料配布」

標津漁協のサケ定置部会は、サケの恵みを町民に還元するとともに、より多くの人においしいサケを味わってもらうことを目的に、町内全戸に秋サケを無料で配布しています。

・サケが主役の標津の祭り−「あきあじまつり」

毎年9月下旬にサケをメインとした「あきあじまつり」が開催されています。恒例のイクラ丼無料提供やサケのつかみどりによって大変盛り上がっています。

・ サケが安値で買える−「標津・魚の日」

標津町サケ・ホタテ消費流通対策協議会が開催している「標津・魚の日」は、サケやホタテなどを安値で提供しており、町民から「新鮮な地元の水産物が買い求められる」と好評です。また、同協議会では東京の百貨店や九州の大手スーパーで「標津フェア」を開催して、「サケのまち標津」をPRしています。

○日本唯一のサケの公式海釣り大会−「ALL・JAPANサーモンダービー」

釣る匹数の制限、遊魚料の納入などライセンス制を導入した国内初・国内唯一のサケの船釣り公式大会です。マナーをきちんと守った中で、漁業者と共存する形で釣りを楽しもうと始まった標津町の一大サケ・イベントです。

・ 漁業者も協力する観光資源 −サケをいかしたイベント

昭和63年に第1回が開催されましたが、第2回大会以降は漁業者の協力により、サケ漁が解禁となる9月1日前にこの大会が行われています。漁業者が生活の糧としているサケを、自分たちが獲る前に釣り人に開放してくれたわけです。相次ぐ釣り人とのトラブルの中、サケを観光資源として、まちづくりのシンボルとして推進してきたことが漁業者にも理解されたということです。

・ サケを通じた国際交流

サーモンダービーを通じて本場・カナダの太平洋サケ・マス協会理事ジム・C・マレー氏(カナダのサーモンダービー元委員長)が標津町のサーモンダービーの顧問となっており、何度が標津町を訪れています。

このような人のつながりなどにより、標津町のシンボル施設として整備した標津サーモン科学館とカナダ・キャピラノ孵化場(ブリティッシュコロンビア州ノースパーク市)が平成4年9月15日姉妹館提携を結んでいます。その後、平成5年度からは姉妹館提携をきっかけとした中学生や青年の相互交流が行われており、新たな展開を見せています。

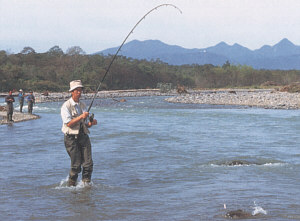

○河川でサケ・マスが釣れる「忠類川サケ・マス漁獲調査事業」

平成7年度から3年間の漁獲調査事業として国内唯一河川でサケ・マスを釣ることができる「忠類川サケ・マス漁獲調査事業」が行われていますが、サケの町標津町を一層印象づけるものとなっています。引き続き平成11年度までの2年間延長されることになりました。地域の産業と結びついた体験型・滞在型観光の振興など地域活性化の新たな核となる事業として期待されています。

○サケにこだわるまちづくりの展開

他にもサケにこだわるまちづくりはハード・ソフトさまざまな分野へ展開しており確実に定着してきました。

・ サーモンピンクへのこだわり(封筒の色に使用するなど)

・ パリッとした歯ごたえの「サーモンチップス」を開発

○認められたサケにこだわるまちづくり

サケにこだわるまちづくりにより、標津町の知名度は個性とイメージ面で全道、全国へと高まりをみせ、先進的・優良事例として各種表彰の受賞に至っています。

<各種表彰・受賞>

・平成3年度活力あるまちづくり自治大臣表彰(4・3・19)

・(社)照明学会北海道支部長表彰…サーモンロード街路灯(4・6・18)

・北海道まちづくり100選まちおこし・むらおこし部門賞…サーモンパーク(5・2・25)

・平成5年度北海道開発局地域活性化貢献賞…サーモンパーク他(5・7・1)

・地域づくり優良事例知事表彰…サケにこだわるまちづくり(5・11・19)

サーモンダービー実行委員会( 〃 )

○新たな標津人となる「ひかりこ」を育てる

・ 「ひかりこ(サケの子)基金」の活用

サケの子を当地方では「ひかりこ」と言います。標津町ではふるさと創生1億円を通称「ひかりこ基金」として積み立て、人材育成のために利用しています。まちづくり新計画の理念を実現させるために第一に必要となる「故郷を愛し誇り、前進させる活力ある標津人」が少しでも多くなるように設置したものです。

・ サケ学習を通じてサケ文化を学ぶ

現在、町内各学校ではサケの孵化実習を中心とした「サケ学習」を行っています。子供たちは、このサケ学習を通じ資源保護と自然保護の大切さをサケ文化に触れ、また、何より地域とサケの関わりを学習することによって、まちづくり新計画のめざす「標津人」に向かって成長していきます。

地域活性化のキーワードとなるサケが新たなひかりこを生み、標津町のまちづくりがさらに発展することが期待されています。