| 特徴:

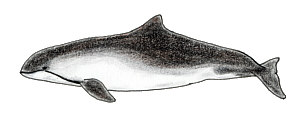

| 体長1.6m前後の小さなイルカ。「クチバシ」がない。背びれは山型の三角型に近く、黒 い。

背部は黒褐色で、体側面は腹側に向かって灰色のぼかし模様を呈し、腹部は白い。口角

から胸びれの付け根にかけて黒い筋模様がある。

単独から数頭の群れで行動することが多い。驚いたり活発に行動中でない場合の遊泳は

、地味でゆっくりしていることが多く、噴気して潜水する時は、水面でくるりと半回転

するような姿勢を見せる。

警戒心が強く、通常の航海速度で走行中の動力船に積極的に近寄ることはほとんどない

。驚いたり、餌を追っている時などに時々ジャンプする。

中にとどまることもある。

写真:ネズミイルカ (著作:佐藤晴子)

|

| 生息地:

| 北半球の北極とその周辺のいくつかの海域を除く、温帯と亜寒帯の沿岸海域に分布する 。

|

| その他:

| 北海道では、陸地にきわめて近い沿岸海域に現われるため、定置網などの漁網による混 獲の影響が懸念される。たいへん身近な存在でありながら、その生態はよくわかってい

ない。

最近の根室海峡の日本側では、ほぼ全域、特に浅海域に多く、少なくとも3月か

ら

10月まで観察例があるが、目撃頻度が高く、活動が盛んになるのは夏の終わり頃から初

秋のようだ。

|

| 鳴音の特徴:

| ネズミイルカの声は、とても高く、人間には聞こえない超音波です。このため、寡黙なイルカというイメージですが、ほんとうは、よく鳴いています。再生速度を125分の1に遅くすると、その声を聞くことができます。実際は、まるで櫛の歯を爪でひくように、こうした短い音が、数十から数百回も立て続けに発せられています。この超音波は、餌となる魚を探索するために使われています。ネズミイルカは、自分の発した超音波の、魚からのこだまを聴いて、その方向や距離、さらには大きさまで知ることができます。

・ネズミイルカの声

・録音:北海道 小樽水族館

・時期:1997年1月

・協力:小樽水族館、水産工学研究所

|