引用:北のさかなたち

| 1.和名 | スケトウダラ |

|---|---|

| 2.科目 | |

| 3.学名 | |

| 4.地方名 | スケソウ |

| 5.アイヌ語名 | |

| 6.英名 | |

| 7.ロシア名 | |

| 8形態・生態 | |

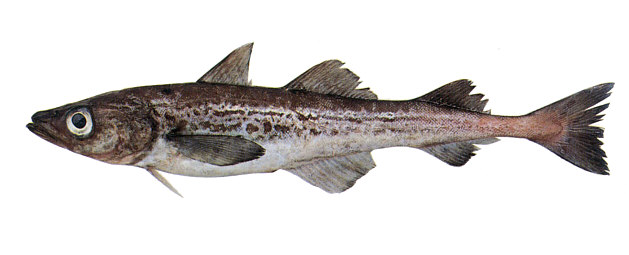

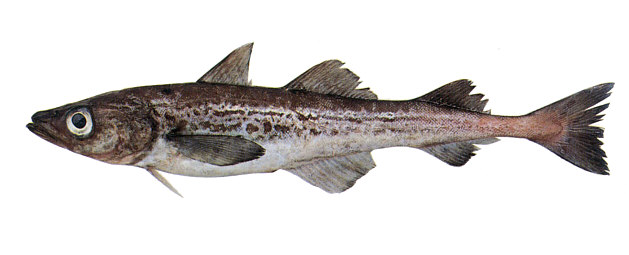

| 体は細長いやせ形で、眼と口は大きく、下顎が上顎より突出し、成魚では雄の腹びれは、雌よりも長い。背側は褐色、腹側は銀白色で体側に明瞭な黒褐色の不規則紋が走る。

朝鮮半島東岸から北米カリフォルニア南部にいたる北太平洋及びそれに隣接する日本海、オホーツク海、ベーリング海の大陸棚とその斜面に分布する。稚魚期は比較的沿岸域に生活するが、成長とともに沖合の中・低層に移動する。成魚では冬から春の産卵期に接岸するほかは、分散し索餌回遊する。幼魚期はカイアシ類、オキアミ類、オタマボヤ類を捕食し、成魚は、オキアミ類、カイアシ類のほか、魚類、イカ類も捕食する。 成長は、満1歳で体長約13㎝、満2歳で約20㎝、満3歳で約25㎝、満4歳で36㎝、満5歳で約42㎝となり、満3歳から成熟する個体が出現し、満5歳ですべての個体が成熟する。産卵期は12月〜3月であり、1〜2月が盛期である。水槽飼育観察によると産卵は、雌雄一対で行い、雄が雌の腹側に回り込み、腹びれで雌を抱くような姿勢で泳ぎながら放卵、放精する。産卵は産卵期中に複数回行われ、合計20〜30万粒産卵する。 |

|

| 9.利用 | |

|---|---|

| スケトウダラは、刺網、延縄、底引き網などで漁獲され、かまぼこ、ちくわなどの練り製品の原材料となるほか、塩干品、棒だらなどに加工される。また、鮮魚でもなべ料理、煮付けとして利用される。卵巣は、塩蔵タラ子、辛子明太子などに加工され、精巣(たち)は、冬の吸い物の具として一般的である。標津町での年間の漁獲量は150トン程度であり、主に刺網で1〜2月の冬期に漁獲される。

|

|

| 10.メッセージ | |

|

|

|

| 11.写真・図版 | |

引用:北のさかなたち |

| 12.参考図書 | 北のさかなたち 1991 ㈱北日本海洋センター |

|---|---|

| 13.著者 | 筆者名 : 牧本 浩一 連絡先 : 根室北部地区水産技術普及指導所 電子メール : 執筆日 : 2000/01/24 |

| 標津町百科事典 / 博物誌 / 海洋生物 / 魚類の生態 / スケトウダラ / |

| 標津町 (c) copyrights 2000, Town of Shibetu. All rights reserved. |