引用:歯舞地域コンブ漁場の類型化に関する研究 北海道立釧路水産試験場、歯舞漁業協同組合 1996〜1998

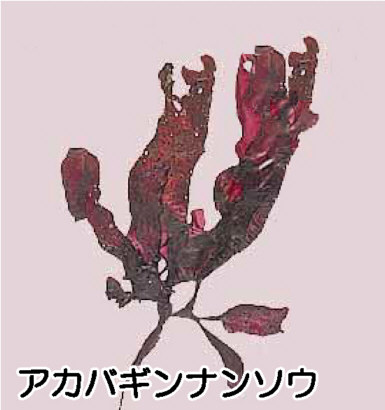

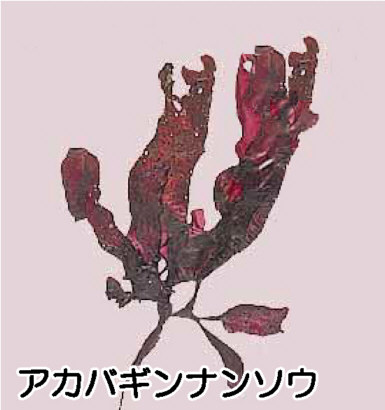

| 1.和名 | アカバギンナンソウ |

|---|---|

| 2.科目 | |

| 3.学名 | |

| 4.地方名 | |

| 5.アイヌ語名 | |

| 6.英名 | |

| 7.ロシア名 | |

| 8形態・生態 | |

| 特徴: | その形から「仏の耳」と呼ばれる。また、イチョウの葉に似ていることから漢字で「銀 杏」の字をあてている。よく似た仲間にクロバギンナンソウ(エゾツノマタ)があるが、 色と形で区分できる。これとアカバギンナンソウを比べると葉が薄いことからウスバギ ンナンソウの別名もある。アカバギンナンソウは潮間帯下部から漸深帯上部に生育する。 藻体は膜質、基部は細くて硬く、先は叉状・3叉状に分かれて広がり、不規則な卵形・ 楕円形で、時に先端がさらに叉状に分かれる。水中ではルリ色の蛍光を放つ。 |

|---|---|

| 生息地: | 分布は東北地方の太平洋岸と北海道全域、樺太、千島、ベーリング海に分布し、標津 では北部の岩礁地帯で見ることが出来る。葉長は5〜30cm、成熟期は初夏で、葉面に 生殖器官の黒い斑点ができる。7月以降は枯死する。胞子の発生適温範囲は7〜15℃ である。 |

| その他: |

|

| 9.利用 | |

|---|---|

| 宗谷・留萌地方では、冬から初春にかけて、みそ汁の具として珍重されているが、ク

ロバを含め、そのほとんどが壁土用の糊料(漆喰)として利用され、過去にはクロバを 含めた干しギンナンソウとして年間2,000t生産された。しかし、建築様式の変化や韓国

産の輸入により需要が落ち込んで、現在は一部の利用を除き雑草扱いされているのが現 状である。成分はタウリンを多く含み、遊離アミノ酸中27〜48%を占め、次いでグル

タミン酸、シトルリン、アラニンがあり、無機質ではNa.K.Mg.Caに富む優秀な機能性 食品と言える。最近ではバイオリアクター(生物反応)の触媒としてのカラギーナン原

料として活用が考えられている。 |

|

| 10.メッセージ | |

|

|

|

| 11.写真・図版 | |

引用:歯舞地域コンブ漁場の類型化に関する研究 北海道立釧路水産試験場、歯舞漁業協同組合 1996〜1998 |

| 12.参考図書 | 尼岡邦夫・仲谷一宏・籔 熈・山本弘敏(1983):北日本の魚と海藻.北日本 海洋センター, 瀬川宗吉(1956):原色日本海藻図鑑.保育社, 徳田 廣・川嶋 昭二・大野正夫・小河久朗(1991):海藻の生態と藻礁図鑑.㈱緑書房 船岡輝幸・成田正直(1995):ギンナンソウの利用について.試験研究は今,北海道 漁協系統通信, |

|---|---|

| 13.著者 | 筆者名 : 中尾博己 連絡先 : 根室北部地区水産技術普及指導所 ℡01538-2-3738 電子メール : 執筆日 : 2000/01/24 |

| 標津町百科事典 / 博物誌 / 海洋生物 / 海草・海藻類の生態 / アカバギンナンソウ / |

| 標津町 (c) copyrights 2000, Town of Shibetu. All rights reserved. |